전체 분야

도서분류

문학 > 기타나라소설 > 기타나라소설

도서소개

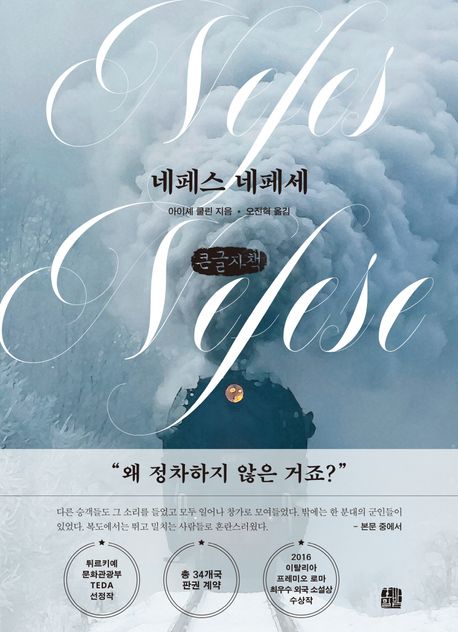

2016 이탈리아 프레미오 로마 최우수 외국 소설상 수상작

튀르키예 문화관광부 TEDA 선정작

총 34개국 판권 계약

그토록 존경하던 아버지를 용서할 수 없었다.

“과도한 잣대를 들이대지 않는 세상으로 가자.”

아버지는 진취적인 사상을 딸에게 교육한 개방적인 신사였다. 하지만 종교는 논외였다. 자신의 딸, 셀바가 유대인과 사랑에 빠졌다는 소문을 듣고 분노했다. 아버지는 명예로운 군인의 마지막 선택처럼 자결을 시도했고, 실패했다. 셀바를 제외한 모두가 이 사랑이 광기라는 걸 알았다. 셀바는 이곳을 떠나기로 했다.

프랑스 파리로 향했다. 그러나 제2차 세계대전이 발발했다. 거리로 나온 게슈타포들은 유대인을 붙잡아 강제 수용소에 넣어버렸다. 셀바는 유대인 남편과 아이를 지키기 위해서 새로운 결정을 내려야 했다. 중립국인 튀르키예로 가기 위해, 유대인 표식이 찍힌 여권을 들고 이스탄불행 열차에 올랐다.

『네페스 네페세』의 뜻은 ‘숨 막히는’, ‘긴박한’이다. 책을 읽는 내내 숨을 참고, 제2차 세계대전의 잔혹함을 경험한다. 전쟁의 한가운데 놓인 인간과 전쟁의 먼발치에 선 인간을 대조하면, 이 참상은 적나라해진다. 인간을 종교로 나누는 이분법적인 사고에 비탄하면서, 거대한 광기에 맞서는 인류애에 탄복할 수밖에 없다.

저자소개

저자 아이셰 쿨린

1941년 튀르키예 이스탄불에서 태어났다. 이스탄불 아메리칸 칼리지(초중등 사립 교육 기관)를 졸업했고 영국의 런던정치경제대학교(LSE)를 중퇴했다. 1967년 잡지사 기자를 시작으로, 편집장, 신문기자, TV 광고와 드라마 감독, 시나리오 작가, 소설가로 활동했다. 1984년 첫 단편 『태양을 돌아봐』를 출간했으며, 2024년 현재까지 총 39권의 장·단편 소설을 집필했다. 자신의 작품 일부는 직접 시나리오와 연출을 맡아 TV 드라마로 제작했다. 1986년 튀르키예 문화관광부 장관상을 포함하여 국내에서 많은 상을 받았으며, 2007년에는 유니세프 친선 대사로 임명되었다. 『네페스 네페세』는 2016 이탈리아 프레미오 로마 최우수 외국 소설상을 수상했고 현재까지 총 34개국에서 출간되었다. 아이셰 쿨린은 1980년대부터 현재까지 튀르키예 문학계에서 가장 인지도가 높은 작가로 평가받고 있다.

네페스 네페세

역자 오진혁

한국외국어대학교 터키어과를 졸업하고, 튀르키예 국립 하제테페대학교에서 인류학을 전공해 석사 학위를 받았다.

쥴퓌 리바넬리의 『마지막 섬』, 『어부와 아들』, 『세레나데』, 『호랑이 등에서』를 번역했다.

네페스 네페세

마지막 섬(큰글자책)

호랑이 등에서(큰글자책)

어부와 아들(큰글자책)

호랑이 등에서

세레나데

어부와 아들

마지막 섬

목차

옮긴이의 말 4

추천사 7

1941년 앙카라 12

1933년 이스탄불 46

앙카라 72

인사 발령 76

이스탄불에서 파리로 88

1940~41년, 마르세유 102

1941년, 앙카라 134

마르세유 144

파리 160

마르세유 166

리옹 172

1942년, 앙카라 184

1942년, 마르세유 208

앙카라 224

파리 232

앙카라 244

마르세유 256

파리 264

마르세유 278

공포의 열차 292

파리 312

파리 324

1943년 앙카라 338

1943년 카이로 358

파리 374

암흑천지 390

파리 414

카운트다운 430

작별의 밤 440

앙카라 446

파리여 안녕 462

열차 482

서평

▶ 튀르키예 문학의 새 역사를 쓴, 아이셰 쿨린

잡지사 기자, 편집장, 신문기자, 드라마 감독, 시나리오 작가, 소설가…

한국에서 처음 소개되는 아이셰 쿨린의 역작!

“내 취향과 기분에 따라 작품을 쓸 만큼 한가롭지 않다.” - 작가의 말

젊고 성실한 외교부 직원, 타륵. 그는 상사에게 능력을 인정받고, 해외로 발령받았다. 그렇게 파리행 열차를 타기 위해 이스탄불로 이동했다. 타륵은 “전쟁하는 것도 아닌데 이 꼴을 보십시오. 지나다닐 수가 없어요.”라는 택시 기사의 짜증을 들으며, 목적지에 내렸다. 그 순간 어마어마한 폭발음과 함께 바닥에 엎어졌다. 주위는 순식간에 종말의 날이 찾아온 것 같았다. 상점 유리 진열장과 창문이 깨지는 소리에 사람들의 비명과 고함이 뒤섞였다. 타륵이 향하는 곳은 지옥의 입구였다. 택기 기사의 말이 생각났다. ‘명이 다한 사람들이 죽겠죠, 선생님!’

누군가 셀바의 가족이 사는 집 앞에 찾아왔다. 처음 보는 부인이었고, 그는 또래도 아니었다. 그러나 셀바를 잘 안다고 말했다. 셀바는 게슈타포가 거리로 나올 때면 얼굴도 잘 모르는 이웃의 집에 전화하여 소식을 알렸기 때문이다. 그래서 창문 앞에는 늘 ‘감시 탑’ 같은 의자가 놓여 있었다. 부인은 셀바에게 구조를 요청했다. 그것은 불법이었다. 터키인이 아닌 사람에게 튀르키예 여권을 발급해 달라는…. 유대인인 자신과 남편을 위한 게 아닌, 빛나는 눈동자의 두 아이에게 살길을 만들어 달라는 절규였다.

제2차 세계대전의 파리는 잔인하도록 아름다웠고, 그 풍경에 유대인은 속할 수 없었다. 자신의 종교를 숨기거나 도망치는 것밖에 할 수 없었다. 한 유대계 터키인 청년은 가족과 파리에 살면서, ‘전쟁 세대’라는 걸 무기로 자신의 우울과 무기력함을 마음껏 표출했다. 그러면서도 친구들과 늦게까지 노는 것은 포기하지 않았다. 새해 전야, 어김없이 친구들을 만나러 가기 위해 지하철로 향했다. 늦었다는 생각이 들어서 마음이 조급했지만, 앞에 길게 늘어선 줄은 줄어들 기미가 없었다. ‘게슈타포!’ 사람들을 줄 세워서 여권을 확인하고 있었다. 청년의 여권엔 붉은색 도장이 찍혀 있었다. 유대인 표식이었다.

▶ 여권 개조, 신분 위조, 분장까지 감행하며

전쟁을 피하기 위해 오른 이스탄불행 열차의 9일 밤

“이 객차는 특별 객차입니다.

보시다시피 모든 객실이 꽉 찼습니다.”

제2차 세계대전의 중립국인 튀르키예의 여권을 갖는 게 가장 안전했다. 튀르키예 영사관 앞은 여권을 발급하기 위한 사람으로 들끓었다. 또는 가족이 게슈타포에게 끌려갔다며 도움을 청했다. 튀르키예 영사는 강제 수용소에 끌려간 터키인을 반드시 찾아왔다. 히틀러로부터 유대인을 구출하려는 비밀 조직이 생겼고, 튀르키예 영사관은 오스만제국의 관용과 포용을 잃지 않았다.

누구도 안전하다고 할 수 없는 지금, 유대인을 구할 방법을 찾았다. 유대인을 튀르키예로 이송할 객차를 준비하는 거였다. 심지어 독일의 심장인 베를린을 거쳐서. 하지만 이 객차에 탈 사람은 유대계 터키인 외에, 유대계 헝가리인, 유대계 독일인, 유대계 폴란드인이 있었다. 모두 튀르키예 여권을 불법으로 개조한 뒤, 새로운 이름과 어눌한 터키어로 자신을 지켜야 했다.

바깥은 전쟁 중이었다. 철도가 전쟁으로 인해 끊어지거나, 알 수 없는 이유로 되돌아갈 수 있었다. 그럼에도 살기 위한 방법은 이것뿐이었다. 목적지에 언제 도착할지 모른다는 불안 속에서, 객차 안은 시간 개념을 상실한 채 계속된다. 무장한 군인들과 함께. 그때, 열차 밖으로 거대한 총성이 울렸다. 셀바의 남편이 보이지 않았다.